甲大神社 ― 2020年05月06日 13時52分24秒

天慶3年 西暦940年 2月14日

平将門は藤原秀郷の放った矢で

顳顬を射抜かれ絶命した

吾こそは新皇であると

この関東の地で独立国家を築くことを宣言し

日本中を震撼させた男だ

それ以後1000年を超え

今日に至るまで

この国にそんな豪快な男は

一度も登場していない

リーダーを失い

残された一族郎党は

住み慣れた土地を捨て四散する

残党狩りは峻烈を極め

国を挙げての大捜索が行われた

遠くへ遠くへ遠くへ

関東には広く

落人の伝説が無数に残る

千葉県市川市にある甲大神社には

将門の兜を祀っているという伝承がある

そして武士がこの社の前を通ると

必ず落馬するのだという

一見意味不明な話が添えられているが

まるで将門が

残党狩りの追手から

守ってくれてることを伝えているように

私には思える

江戸川に沿ってこの辺りは

中世から製塩業が盛んであったらしい

大和田という地名が残っているが

中世のある時代に大和田村は

稲荷木村と河原村の間の地に

塩焼稼業の為

全村集団移転した

という記録がある

将門の乱から僅か50年程

この大和田村に兜宮

現在の甲大神社が勧請されている

この2つの事柄は

決して無関係ではないだろう

恐らくは落人あるいは

将門に何らかの所縁のある集団が

職業を得て定住を図った

と考えていいのではないだろうか

将門に関連する寺社や史跡は

日本中に無数に存在する

もちろん調伏派のものも多数あるが

シンパもやたら多くある

この甲大神社もその一つであろう

将門という男は

それほど信頼と敬意を抱かせ

人々を惹きつけてやまない

リーダーであったということだ

危機的状況の中で

私達の行く道を

明確に自分の言葉で語ってくれる

そんなリーダーを求めることは

果たして大それた願いなのかしら

人の悲しみのわからないぼんぼんでは

そりゃあ無理だぜ

甲大神社

千葉県市川市大和田2-5-4

鳥見神社 ― 2019年04月21日 17時13分23秒

激しい戦の末

饒速日ニギハヤヒの王朝は敗北した

ニギハヤヒの娘である御歳ミトシが

磐余彦つまり神武天皇の妃となることで

政治的決着を図ったのだろう

以後大和朝廷の支配が始まり

それは新しい令和の世にまでも繋がっている

一方で主人を失った人達はどうなっただろう

他所から来やがってと腹の中では思いながらも

上手いこと折り合いをつけて

その実権を掌握し続けたのが

物部氏ではなかったか

拠点に留まり続け

ある時期まで実質の政権を揮っていたのは

歴史が示す通りである

また一方で

こんな所に居られるかと

東へと移動する物部ほかニギハヤヒ一派もいた

神武軍と激しくぶつかり合った

長髄彦もまたその一派

彼らがその後

蝦夷と呼ばれるようになったという説もある

そんな一派が恐らく

たどり着いて暮らしを始めた場所の一つが

千葉の利根川と印旛沼に囲まれた辺り

鳥見神社という神社が

この周辺だけに20社以上確認できる

祭神は言うまでもなく

饒速日命

彼等は再起を決して祖神を祀り

その日を延々と待ち続けていた

のかもしれない

白井市富塚にある鳥見神社は

富士講の石塔や無数の庚申塔がズラリと並び

まさに民間信仰のオンパレードといった境内で

周りは今や新築の家が立ち並ぶニュータウン然とした

何ら面白味もない風景の中にあって

古代からずっと繋がる歴史が

ここにはあるのだよと言われてる気がするそんな

素敵な神社だ

そして極め付けは

なかなかに珍しい歓喜天の石塔が

残されていることだ

筑波山に嬥歌カガイという伝統が嘗てあった

カガイの夜は年齢・未婚既婚を問わず

誰もが自由に一夜の性の楽しみを

享楽することが許されていたそうだ

こぞって人々は山に登り

女房は亭主を

亭主は女房をおいて良い相手を物色し

酒を飲み乱痴気騒ぎの狂乱の中

あちこちで

老人が年端もいかぬ娘を抱いたり

艶かしさの残る老婆が青年と

卑猥な遊びに夢中になるという有様

カガイはそれこそ古代からあったようだが

そこに後から入ってきた密教が結びつき

信仰形態として確立していったらしい

歓喜天というヒンドゥー教の神が

仏像として信仰の象徴となり

聖天信仰といって全国に拡がっている

歓喜天は像の頭を持つ神が

抱擁し交合した姿で描かれる

あの悟りすました仏像達とはえらい違いなのだ

あまりにエロいので各寺では秘仏にして

見せないようにしているらしい

ここ鳥見神社にある石塔は

何気なく参道脇に置かれていて

写真撮影もオッケー

絡めあう腕と鼻

恍惚の表情が何ともいい感じ

カガイ的な風習が此処らにもにあったのかは

もう解りはしないが

江戸時代のものらしい神社建築にも

エロスな仕掛けが施されている

拝殿の裏面の彫刻だ

二十四孝という中国の書物があって

孝行が特に優れた人24人の

エピソードを綴るつまらない書だが

その中の唐夫人という女性の話

唐夫人の姑は年老いて歯が無くなって

物が食べれなくなって

どんどん衰弱していく

唐夫人は自分の乳を飲ませ

姑を救った

というなんだかよくわからない話

これが壁面に彫られているのだが

どう見ても乳を吸っているのは

衰弱した老婆ではなくギラギラした男の姿で

乳房を露わに乳首を吸われている唐夫人も

なんだか恍惚の表情をしているように見える

一見儒教的な厳正さを示す素振りで

実はエロスを喚起するという仕掛け

歓喜天とこのような壁の彫刻が

セットになっているところが多いらしい

悪神ビヤナカは世界に疫病をもたらし

人々は苦しみ次々と死んでゆく

人々の祈りに観音様が応える

観音様は美しい女性の姿となって

ビヤナカの前に現れる

ビヤナカの淫心は燃えさかり

彼女に迫った

彼女は言う

私の体が欲しいなら

仏法を守り人々を苦しめないと約束しなさい

ビヤナカは了解し

至上の恍惚状態を得続けている

観音様はそれを受け止め続けている

それが歓喜天

中身は兎も角

歓喜天にしても庚申講にしても

神社のお祭りもそうだな

人を結びつけ集わせる仕組みであったのだろう

このニュータウンに引っ越してきたたくさんの人を

結びつける仕組みは今あるだろうか

鳥見神社

千葉県白井市富塚694

海神稲荷神社 ― 2018年10月14日 17時51分31秒

街は賑わった

ネオンは永遠に消えることがなく

酩酊と興奮に塗れた男共が

鼠の様に街路に溢れる

街灯の柱に凭れる男

燐寸の匂いにふと我に帰る

見上げると巨大な楼閣

まだ新しい木造の格子に

女の白い顔を見た

昭和3年

街道沿いに点在していた遊女屋を集約して

船橋の海神新地はオープンした

東京から遠征してくるほどの賑わいだったらしい

娼妓は何故か

山形県出身者が多かったという

空襲で焼けることもなく

近年まで妓楼の建物が残っていたらしいが

訪れたその地には

真新しいマンションが並んでいるだけだった

戦後

遊廓は赤線へと移行したが

それも束の間

今ではストリップ劇場も撤去され

ただの住宅街へと街は変貌していく

ひび割れたアスファルトの先に

子供用の自転車が停まる家々の中に

外壁を緑色に塗ったソープランドが現れる

たった1軒だけが取り残された姿は

異様で悲しい

意図されたものなのだろうか

妓楼の撤去された跡に

一本だけ当時の街灯と思われる柱が残っている

粗骨材を露出する風化したその柱は

それでもいつでも証言台に立ってやるさと

堂々とした風采で屹立している

赤黒く錆びて盛り上がった金属の枠材は

まるで老婆の女陰の様に

ぱっくりと口を開けて誰かを待っている

コンクリートやアスファルトでは

きっと此奴らを埋めきれない

土地が記憶している

男の孤独も

女の悲しみも

情念も怨恨も狡猾も狂気も

流した汗も涙も体液も

全部

染み込んで拭えやしない

恐らくは

遊廓の末端あるいは外側であった場所に

海神稲荷神社がある

境内で若いお母さんが小さな女の子を遊ばせている

遊女が娼妓がここをお参りしたかなんて

もう誰にもわかりゃしない

海神稲荷神社

千葉県船橋市海神1-22

葛飾八幡宮 ― 2018年09月30日 11時12分51秒

日本全国の神社の内

八幡神社が最も

その鎮座数が多いと言われている

神の託宣による政治システム

広範に人々を統治するのに

都合の良かった一時代があった

ということなのだろう

JR東日本の総武線の本八幡駅は

昭和10年の開業

駅周辺の町名である八幡が駅名の由来だが

鹿児島本線の八幡駅と混同を避ける為

本八幡としたとのこと

本八幡という地名は無いのに何故そうしたかは

真相不明だという

町名の由来は勿論

此処に葛飾八幡宮が鎮座しているからだ

今から1100年も前

宇多天皇の治世に

この関東の地にも

充分に統治システムが届いていたという訳だ

それにしても

本家は九州の宇佐八幡なのだが

駅名くらいは俺達が本家本元にしちまおうぜという

昭和初期の諸先達の気概と勢いが感じられて

大いに喝采を送らせていただきたい

と思う

それで思い出すのは昨今の

地名の命名のセンスの無さだ

さいたま市 ひたちなか市 かほく市

平仮名かよ

馬鹿にしてるのか

南アルプス市

決して故郷を思わざる

住所ではないが極め付けは

兵庫県三田市の

ウッディタウン

泣けてくるね

ローマ字打ちでなかなか打てないし

「地名の改竄は歴史の改竄につながる

それは地名を通じて長年培われた

日本人の共同感情の抹殺であり

日本の伝統に対する挑戦である」

(谷川健一「日本の地名」)

地名改竄に加担した行政や

有識者と言われる人たちは

どう落し前をつけてくれるのだろう

死ぬまで無責任に知ったことじゃないと

平気で生きていくのか

そんなことさえ感じられない鈍感さなのか

何年か前にあった

泉佐野市のネーミングライツは

ほとんど狂気の沙汰だ

ポシャって当たり前だな

だけど今回の

ふるさと納税は泉佐野市を応援したい

地方には必ず地域産品があるでしょと宣う大臣は

地域産品のない地方は

もはや地方でもないとでも言うのだろうか

皆んな知恵を絞って一所懸命やってるのに

全く腹の立つ話だ

泉佐野市は松坂市と同一の地層でつながっているとか

なんとか屁理屈とこじつけで

乗り切っていただきたいなあ

歴史を改竄しても平気でいられる頭では

機能不全の統治システムしか思いつかないのだろう

1100年前の人々に

昭和初期の先達に

真剣に学ぶべきだ

葛飾八幡宮

千葉県市川市八幡4-2-1

不知森神社 ― 2018年05月27日 18時24分08秒

もうどのくらい

此処にいるのか

何時から

此処にいるのか

俺はもう

こんな所にはいたくない

どうして

どうすれば

此処を出られるのか

呪いにでも掛かっているのか

知らぬ間に犯した罪の罰なのか

それとも

俺の頭が

どうかしてしまったのか

八幡の薮知らずと呼ばれる此の地は

往時から入ってはいけない禁足地として

全国に知れ渡っていた場所だそうだ

一度入ったら出られない

入れば必ず祟りがあると

駅から僅かに5分も歩くと

突如現れる鬱蒼とした竹藪

入ってはいけないという

タブーを

誰もが今でも守っている

知ってか知らずか

ペットボトルが中に捨てられていたりするが

捨てた人間はきっと

家に帰ってから熱を出したり

自転車がパンクしたりしたに違いない

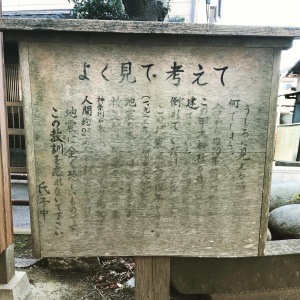

市川市教育委員会が立てた説明板には

入ってはいけない理由が諸説あると書いてある

近くの八幡宮の行事の

魚を放す池の跡で

行事が途絶えた後も

入ってはならぬことだけが伝えられたと

訳のわからない結論付けをしている

諸説のもう一つに

将門の伝説がある

平将門平定のおり

平貞盛が八門遁甲の陣を敷き

死門の一角を残したので

此の地に入ると必ず祟りがある

というものだ

これもよくわからないのだが

将門打倒のため

此処に仕掛けを施したってことか

都合よく将門が此処に来ないことには

有効じゃないような気がするが

しかも将門が討たれた後も

仕掛けを解くのを忘れちゃって

今に至るということだろうか

貞盛しか解き方を知らねえんだよ

などと皆で溜息をついたのだろうか

これに関しては

平将門魔方陣という本で加門七海さんが

さらりと謎を解いている

薮知らずから東北

つまり鬼門の方角へ

辿っていくと

茨城県稲敷郡美浦村の辺りに

ぶつかるのだそうだ

そこは将門が守護神とした神仏を

将門自ら祀った場所で

つまりこの薮知らずは

将門の守護神を

今でも死門で封じ込め

将門の復活を或いは祟るのを

防御する

謂わばインフラシステムであったのだ

そりゃ疎かに破壊したり

好立地マンション建てたりは出来ないよね

行政サイド或いは国か?もきっと

秘密裏にこの事が

延々と受け継がれているに違いない

放射性廃棄物を10万年間埋めておく時も

この禁足地のシステムを使うと良い

その意味が忘却されてから後も

人々はきっと

そこには近づかないように

するだろうから

不知森神社

千葉県市川市八幡2-8

最近のコメント